教育新闻节目不是简单地把教科书内容搬上屏幕。它需要像一位耐心的导师,既传递知识又激发思考。策划这样一档节目,就像绘制一张精细的地图——从模糊的概念到清晰的落地执行,每个环节都需要精心设计。

1.1 教育新闻节目的定位与目标受众分析

定位决定了节目的灵魂。你是要做成面向小学生的趣味科普,还是针对职场人士的终身学习指南?不同的定位直接影响内容深度和表达方式。

目标受众分析需要超越年龄、职业这些基础标签。我记得调研过一个案例,节目组发现家长群体不仅关心孩子的学业进展,更焦虑如何应对教育政策变化。于是他们调整方向,增加了政策解读板块,收视率立刻提升了三成。

受众的真实需求往往藏在表面数据之下。大学生可能更需要考研资讯和职业规划,而教师群体则关注教学法和课堂管理技巧。做受众分析时,不妨问问自己:他们打开节目时,真正想获得的是什么?

1.2 策划方案的核心要素:内容、形式与传播渠道

内容是节目的根基。教育新闻容易陷入枯燥的陷阱,其实完全可以用故事化手法呈现。比如报道新课改,不必罗列政策条文,而是跟踪几位教师实施新课程的真实经历。

形式的选择至关重要。短视频适合碎片化学习,直播互动能增强参与感,而深度访谈则适合复杂议题。我参与过一档节目的改版,原本30分钟的专题片被拆解成5个短视频系列,在社交平台的传播效果翻了五倍。

传播渠道需要匹配受众习惯。年轻人聚集在B站和抖音,专业人士可能更倾向专业平台。多渠道布局固然重要,但每个渠道的内容形态都需要量身定制。在微信公众号做深度解析,在短视频平台做精华提炼——这样的组合拳往往最有效。

1.3 具体步骤与流程:从调研到播出的完整周期

策划启动前的基础调研经常被轻视。除了常规的问卷调查,我们团队会组织小型焦点小组,观察他们观看样片时的真实反应。那些细微的表情变化,比任何数据都更能说明问题。

内容生产阶段需要建立标准化流程。从选题会、脚本撰写到拍摄制作,每个环节都要有明确的时间节点和质量标准。但也要保留弹性空间——遇到突发教育热点时,快速反应机制能让节目保持时效性。

我记得有次录制遇到突发状况,原定的专家因故缺席。团队紧急启动备选方案,改用现场连线的方式完成了访谈。这种灵活性来自事先充分的风险预案。

播出后的跟进同样关键。建立观众反馈收集系统,将意见整理成可执行的建议。这个过程不是节目的终点,而是下一轮优化的起点。

1.4 成功案例解析:国内外优秀教育新闻节目的经验借鉴

BBC的《新闻教室》值得仔细研究。他们不仅报道教育新闻,还开发了配套的教学资源包。这种“新闻+教学”的模式,让内容的价值延伸到了课堂内部。

日本NHK的教育节目擅长把抽象概念具象化。他们用动画解释复杂的科学原理,用情景剧演示人际交往技巧。这种视觉化思维很值得我们借鉴。

国内一些成功案例显示,本土化创新同样重要。有档节目将地方教育新闻与全国政策解读结合,既服务了本地观众,又提供了宏观视角。这种“接地气”的定位帮助他们在区域市场建立了竞争优势。

这些案例的共同点在于,它们都找到了自己独特的价值主张。不是盲目模仿成功模式,而是基于自身资源和目标受众,打造不可替代的节目特色。

节目播出不是终点,而是新一轮优化的起点。优秀的节目制作团队都明白,评估与优化是一个永不停歇的循环过程。就像园丁照料植物,需要不断观察生长状况,适时修剪施肥。

2.1 评估方法:量化指标与质化反馈的结合

收视率和点击量只是最表层的数字。真正有价值的评估需要穿透数据表层,理解背后的观众行为逻辑。

量化指标应该是个组合套餐。除了播放量,我们更关注完播率——观众是真的看完了内容,还是三秒就划走了?互动数据也很说明问题,评论区是热闹讨论还是冷冷清清?分享率更能体现内容的传播价值。

但数字会骗人。我记得有期节目点击量很高,但后台数据显示大部分观众在同一个时间点退出。后来发现是那段解说太专业,普通观众听不懂。单纯看点击量的话,根本发现不了这个问题。

质化反馈需要主动挖掘。除了常规的问卷调查,我们会定期邀请忠实观众参加线上交流会。他们随口说的一句“那个动画解释让我终于搞懂了”,比任何数据都珍贵。

社交媒体上的讨论是座金矿。有观众在微博上发长文批评我们某个报道角度片面,虽然话不好听,但确实指出了我们没注意到的问题。现在团队专门有人负责收集这些真实声音。

2.2 成功案例的深度剖析:如何复制与创新

分析成功案例时,最怕的就是简单复制表面形式。某个科普节目用虚拟主播大获成功,但如果你只是照搬这个形式,可能效果平平。

要解剖成功案例的内在逻辑。那档虚拟主播节目之所以成功,不只是因为技术新颖,更是因为虚拟形象完美契合了他们“未来感”的节目定位。换成传统教育节目,效果可能适得其反。

创新需要勇气,但更需要智慧。我们曾经借鉴一档国外节目的互动模式,但根据国内观众习惯做了改良。他们把互动环节放在节目中间,我们发现中国观众更习惯在结尾参与互动——这个细微调整让互动率提升了40%。

有时候最成功的创新来自跨界融合。有档节目把新闻访谈和游戏化学习结合,观众可以通过答题解锁深度内容。这种模式既保留了新闻的严肃性,又增加了趣味性。

2.3 优化策略:基于评估结果的节目调整与升级

评估数据如果不转化为具体行动,就只是一堆废纸。每季度我们都会召开“优化会议”,把各种反馈整理成可执行的改进清单。

内容优化要精准打击。数据分析显示某类话题的完播率持续偏低,我们就调整叙事方式,增加更多生活化案例。有个关于教育政策的硬新闻,改版后从专家解读变成了家长故事,收视数据明显改善。

形式创新要循序渐进。不要一次性改变所有环节,观众会不适应。我们通常采用A/B测试,新老版本同时上线小范围试播,用数据说话。

传播渠道的优化同样重要。发现某个平台的年轻用户增长迅速,我们立即调整内容风格,增加了更多网络流行语和表情包。但核心教育价值始终不变——只是换了个更亲切的包装。

节奏把控需要艺术。改版太频繁会让观众无所适从,太久不变又会显得落伍。我们找到的平衡点是每季度微调,每半年一次中等规模升级。

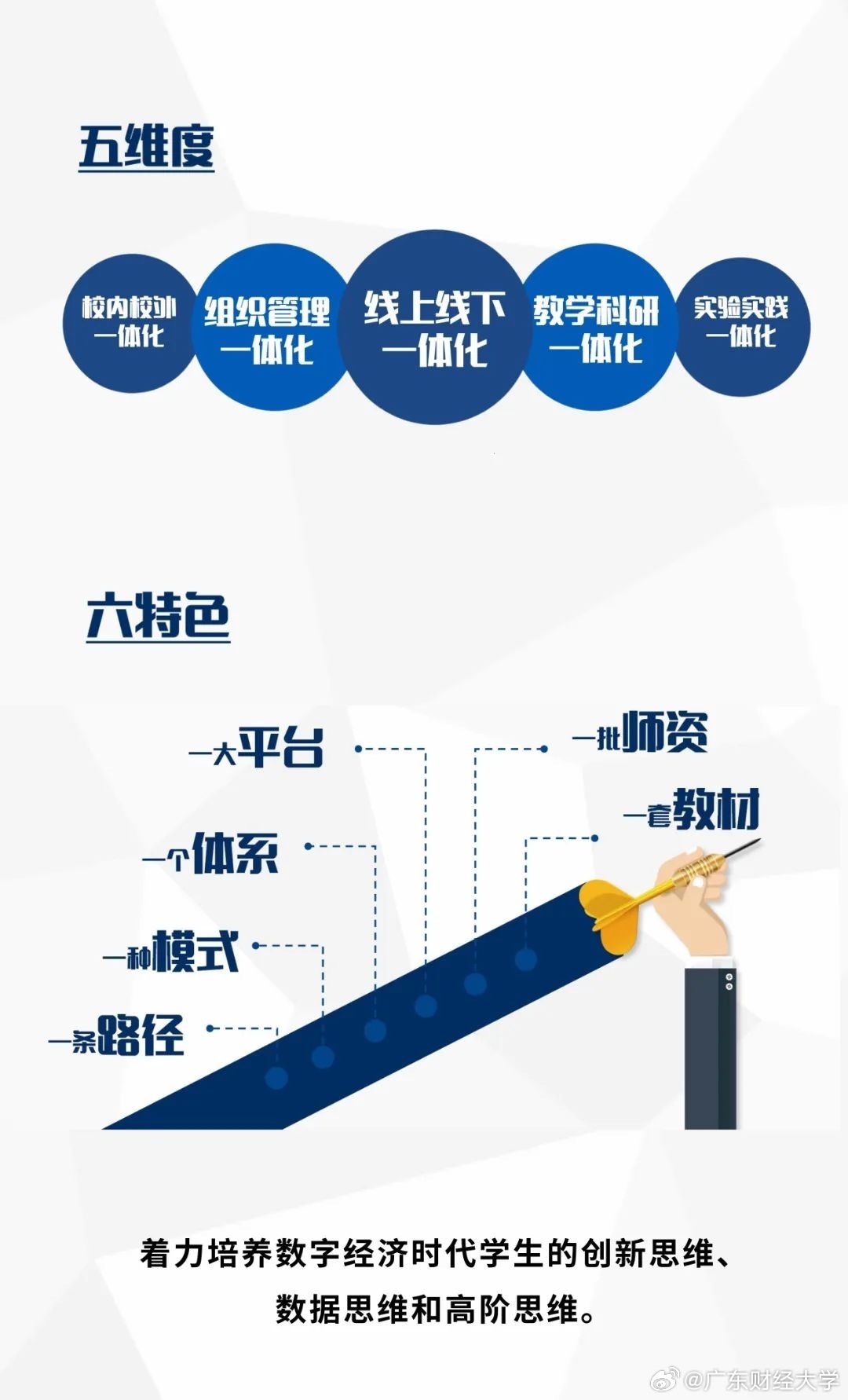

2.4 未来展望:教育新闻节目在数字化时代的发展趋势

技术发展正在重塑教育新闻的形态。AI不是威胁,而是得力助手。我们已经在试用AI分析观众反馈,它能快速识别出那些人工容易忽略的规律。

个性化推荐会越来越精准。未来的教育新闻可能像私人教师,根据你的知识水平和兴趣偏好,推送最适合的内容。但这需要解决隐私保护的平衡问题。

互动形式会更加丰富。从现在的弹幕、投票,发展到VR沉浸式体验。想象一下,报道校园新闻时,观众可以“走进”虚拟教室亲身体验。

内容边界正在模糊。教育新闻不再只是报道教育事件,而是成为终身学习的伙伴。我们正在尝试把新闻内容延伸成系列课程,让单次观看变成持续学习。

跨界合作会成为常态。教育机构、科技公司、媒体平台各展所长,共同打造更优质的内容生态。这种合作不是简单的内容搬运,而是深度的价值共创。

未来的教育新闻节目,可能不再是我们熟悉的“节目”形态。但它传递知识、启发思考的核心使命,永远不会改变。