高考结束铃声响起,真正的考验才刚刚开始。志愿填报这场没有标准答案的考试,往往比高考本身更考验智慧和远见。我记得邻居家孩子去年这个时候,手握不错的分数却因为前期准备不足,最终与心仪院校失之交臂。这种遗憾,完全可以通过充分的准备工作来避免。

1.1 把握2020年高考志愿填报关键时间

时间管理在志愿填报中具有决定性意义。2020年受疫情影响,各地填报时间有所调整,但基本遵循“出分前准备,出分后填报”的节奏。

以北京为例,本科志愿填报集中在7月下旬,而湖北则将填报时间安排在7月底。这些具体日期需要你密切关注本省教育考试院的官方公告。我建议把重要时间节点做成表格贴在书桌前,包括成绩公布日、各批次填报起止时间、征集志愿时间等。特别提醒,征集志愿往往被忽略,这其实是滑档考生的“救命稻草”。

1.2 全方位收集院校与专业信息

信息收集不是简单地浏览学校官网。你需要建立自己的院校数据库,包括近三年录取分数线、专业排名、就业情况、校园文化等多个维度。

有个实用方法:创建Excel表格,横向比较目标院校。不仅要看学校的综合排名,更要关注具体专业的实力。比如某大学综合排名一般,但其测绘工程专业却是全国顶尖。另外,不妨通过学长学姐、知乎、贴吧等渠道了解真实校园生活。我当年选择学校时,就是通过一位学姐了解到该校的转专业政策相对宽松,这成了我决策的重要参考。

1.3 客观评估个人实力与兴趣取向

分数是硬实力,兴趣是软实力,两者缺一不可。评估时既要避免盲目乐观,也要防止过分保守。

具体操作上,建议采取“三步法”:首先,根据模考成绩确定分数区间,上下浮动20分作为选择范围;其次,通过霍兰德职业兴趣测试等工具了解自己的兴趣类型;最后,将分数与兴趣叠加,找到最佳结合点。举个例子,如果你物理成绩突出且喜欢动手操作,那么机械、电子类专业可能比纯理论学科更适合你。

认识一位考生,分数足够报考热门的经济学专业,但他最终选择了相对冷门的考古学,只因为那是他真正的热情所在。四年后,他在专业领域如鱼得水,这种匹配度带来的成就感,远超过盲目追求热门专业。

1.4 备齐填报所需核心材料

志愿填报当天才发现材料不全,这种慌乱完全可以避免。提前准备好“志愿填报工具包”:身份证、准考证、历年录取分数统计、个人做的院校对比表格、草稿纸和笔。

特别提醒,2020年许多咨询会转为线上,要提前熟悉相关平台的操作。另外,建议准备一个专门的笔记本,记录咨询会上各院校招生办的回答要点,这些第一手信息往往比宣传册更有价值。

准备工作看似繁琐,实则是将模糊的未来逐渐具象化的过程。当你坐在电脑前开始填报时,前期投入的每一分精力,都会转化为那份难得的从容与笃定。

登录按钮点下去的那一刻,心跳总会不自觉加速。我至今记得自己填报志愿那天,手指在鼠标上微微发抖的样子——那些即将输入的数字和代码,某种程度上比高考试卷上的答案更决定人生走向。但当你真正理解每个步骤的意义,这种紧张就会转化为掌控感。

2.1 熟悉志愿填报系统登录流程

各省的教育考试院官网是唯一入口,这点务必记牢。我遇到过有考生通过搜索引擎误入山寨网站,差点造成信息泄露。

登录前准备好两样东西:准考证号和初始密码。通常初始密码是身份证后几位,系统会强制要求首次登录后修改。建议新密码既要复杂到别人猜不出,又要简单到你自己不会忘——这个平衡需要把握。如果忘记密码,别慌张,页面下方都有“找回密码”选项,通过绑定的手机号验证即可重置。

登录成功后先别急着填志愿,花十分钟熟悉界面布局。找找“保存草稿”、“提交志愿”、“查看志愿表”这些关键按钮的位置。系统通常会有模拟填报功能,不妨先体验几次。记得有考生因为不熟悉界面,把本想放在第一志愿的学校填到了第三志愿,这种技术性失误完全可以避免。

2.2 理解志愿填报的批次设置

批次就像商场的不同楼层,理解这个比喻能帮你少走弯路。本科提前批、本科一批、本科二批、专科批——每个批次录取互不影响,但填报策略截然不同。

提前批主要包括军事、公安、师范等特殊类型院校。这里有个小秘密:提前批即便没被录取,也不影响后面批次的投档。不妨把它看作一次额外的机会,但要注意,一旦录取就不能再参加后续批次录取了。

本科一批和二批的关系更微妙。有些考生认为“一本肯定比二本好”,这其实是误区。不少二本院校的王牌专业,就业质量远超某些一本的普通专业。我研究过某个二本院校的轨道交通专业,毕业生几乎全部进入地铁公司,这种专业实力比单纯的一本名头实在得多。

2.3 设计科学的志愿顺序策略

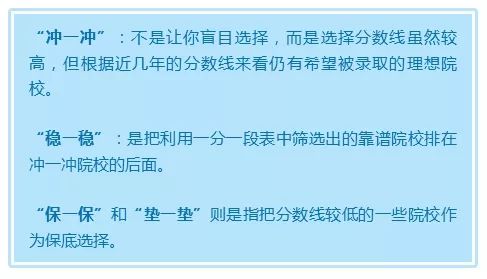

“冲稳保”这个经典策略至今依然有效,但需要注入新的理解。

冲的志愿选择比你的分数高10-15分的学校和专业,数量占志愿总数的20%左右。这里的关键是“冲”要有方向——选择那些往年录取线波动较大的院校,或者刚刚升格的大学,机会往往藏在这些变量里。

稳的志愿应该占据最大比重,约60%。选择分数线与你的成绩基本匹配的院校和专业。这时要重点考虑专业满意度,毕竟这些是你最可能去的地方。不妨问自己:如果被这个专业录取,我会开心地去报到吗?

保的志愿需要足够“厚实”,确保即使发挥失常也有学可上。选择比你的分数低15-20分的院校,并且要确认这些院校有你能够接受的专业。见过太多考生在保底志愿上随便填写,结果滑档后追悔莫及。

专业顺序同样值得琢磨。如果你把最热门的专业放在第一顺序,后面填些不喜欢的专业“凑数”,很可能被调剂到完全不感兴趣的方向。不如把最有好感且录取概率适中的专业放在前面。

2.4 确认提交前的最后检查

所有志愿填写完毕后,深呼吸,然后开始逐字检查。从院校代码到专业名称,每个细节都需要核对。系统生成的志愿表最好打印出来,用笔逐个勾选确认。

有个实用技巧:把志愿表拿给父母或老师看一遍。旁观者往往能发现你自己忽略的矛盾。比如有考生同时填报了北方的军校和南方的普通大学,这种地理跨度巨大的选择,可能反映出他内心还没明确的方向。

点击“最终提交”前,系统通常会要求再次输入密码。这个设计不是多余步骤,而是给你最后三秒钟的思考时间。提交成功后,记得截图保存确认页面。接下来的一两天内,大部分省份都允许修改志愿,但修改次数有限制,最好不要依赖这个“后悔药”。

当页面显示“提交成功”时,你可以稍微松一口气了。那些代码和数字已经转化为你对未来的具体期许。无论结果如何,这一刻的慎重与周全,本身就是成长路上最宝贵的收获。

填报志愿那几天,我表弟差点犯了个致命错误——他把所有志愿都填成了热门城市的财经类专业。直到交表前夜,才在闲聊中发现他对数字根本不敏感,只是觉得“学金融有面子”。这种盲目从众的心理,在每年志愿填报季都会让无数考生与真正适合的道路擦肩而过。

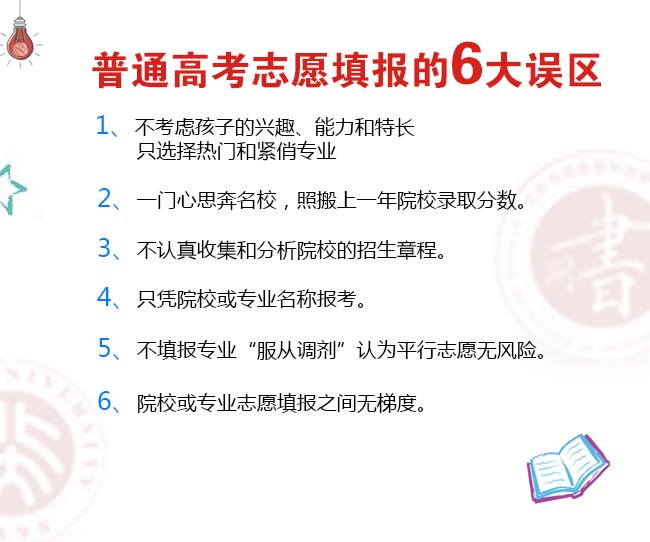

3.1 警惕这些常见的填报误区

“名校情结”是最容易掉入的陷阱。记得邻居家的孩子,分数刚过线却执意要报985高校,结果被调剂到完全陌生的地质工程专业。大学四年过得非常挣扎,毕业后也未能从事相关工作。名校的光环确实存在,但适合的专业比学校招牌更重要。

盲目追求热门专业同样危险。人工智能、大数据这些词汇听起来很酷,但你是否了解这些专业的具体课程?有考生入学后才发现需要整天写代码,而他自己连基本的逻辑思维都不具备。热门会变冷门,冷门也可能转热,关键要看与个人特质的匹配度。

“绝不复读”的执念让很多人放弃了更好的选择。我认识的一个女孩,为了当年一定要走,接受了偏远地区大学的调剂。结果地域差异让她极度不适应,最终还是选择退学重考。有时候,多花一年时间找到合适的赛道,比将就着出发更明智。

3.2 掌握这些实用的填报技巧

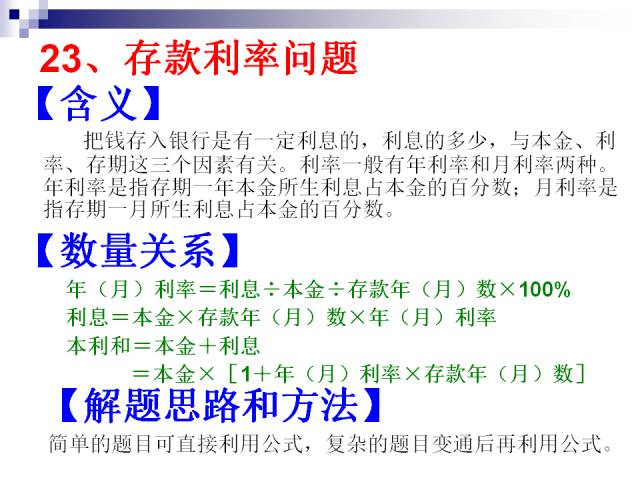

分数不是唯一的衡量标准,位次才是关键。2020年某省理科一本线比去年降了10分,但重点大学的录取位次基本稳定。拿到分数后第一件事应该是换算成全省位次,再对比近三年的录取数据。

“专业极差”这个概念很多考生会忽略。比如某个大学的经济学专业录取分是600分,如果你把它填在第二志愿,可能需要602分才能被录取。打电话给招生办询问具体的专业录取规则,这个简单的动作可能改变整个录取结果。

创建属于自己的“志愿梯度表”非常有用。横向列出“冲、稳、保”三个层次,纵向标注“学校、专业、城市、分数、位次”这些维度。通过这张表格,你可以直观地看到每个志愿的综合性价比。我当年就是用这个方法,在有限的分数内做出了最优组合。

3.3 准备好应对突发状况

网络拥堵是填报最后一天的常态。有考生在截止前两小时才开始操作,结果系统卡顿导致志愿未能提交。提前一天完成填报,留出充足的缓冲时间,这个建议听起来简单,却每年都有人做不到。

万一遇到系统崩溃,保持冷静最重要。立即截图保存错误页面,同时拨打考试院公布的热线电话。各省都有应急预案,只要在规定时间内,通常都会给予补救机会。记得备一台笔记本电脑和一部手机,双设备同时登录能增加保险系数。

分数核查期间也要有心理准备。曾经有考生查分后觉得数学分数偏低,立即申请了复核,结果真的找回了5分。虽然概率不大,但如果你确信某科成绩与预估差距较大,不妨花点时间走这个流程。

3.4 提交志愿后的关键动作

点击提交不是终点。保存好志愿确认表的截图和纸质打印版,这些在后续的录取查询、入学注册时都可能用到。我建议建立一个专门的文件夹,收纳所有与志愿相关的材料。

留意各批次的征集志愿信息。部分院校会因为生源不足而降分补录,这相当于多了次机会。有考生在本科一批落榜后,通过征集志愿进入了心仪的学校,分数反而比正常录取低了十几分。

录取通知书的接收需要特别安排。确定自己被录取后,如果地址有变动,要及时与学校招生办联系修改。有学长因为搬家没收到通知书,差点错过入学期限。

等待录取的日子里,不妨提前了解大学生活。加一些目标学校的迎新群,向学长学姐请教专业情况。这种提前融入,能帮你更快适应大学节奏。

志愿填报就像给未来的自己寄出一封信,你无法预知它将抵达何处,但可以确保在封装时放入了最真诚的期待。那些反复斟酌的夜晚,那些与家人朋友的讨论,所有这些用心的准备,本身就已经是最好的答案。