1.1 职业教育新闻联播的传播特性

职业教育新闻联播像一座桥梁,连接着职业教育领域与社会大众。它的传播特性很独特——既要有新闻的时效性,又要兼顾职业教育的专业性。这类新闻往往在特定平台传播,比如教育部门的官方网站、职业院校的校园媒体,或是行业内的专业期刊。

我注意到这类新闻有个有趣的现象:它们很少追求爆炸性热点,反而更注重实用价值的传递。一个关于新型实训基地启用的报道,可能在普通媒体上只是简短消息,但在职教领域却能引发持续讨论。这种垂直领域的深度传播,让信息在目标群体中产生涟漪效应。

传播范围相对集中,但影响力却很深入。记得去年某职业技术学院发布了一篇关于校企合作成果的报道,短短一周内就被几十家相关企业转发引用。这种精准触达,恰恰是职业教育新闻最珍贵的传播特质。

1.2 新闻联播稿件在职业教育中的重要作用

职业教育新闻稿件的价值远超普通新闻报道。它们不仅是信息载体,更是行业发展的记录者。优秀的职教新闻能够塑造公众对职业教育的认知,改变“重普教轻职教”的刻板印象。

这些稿件在院校内部也扮演着重要角色。它们记录着教学改革的每一步,展示着师生的创新成果。我曾经读过一篇关于学生技能大赛的报道,那些细腻的现场描写让读者仿佛亲临赛场,感受到职教学子的专业素养和精神风貌。

更重要的是,这些新闻稿件成为连接教育与产业的纽带。企业通过报道了解院校的人才培养质量,学生从中获取行业最新动态,教师则借此交流教学经验。这种多维度的价值传递,让职业教育新闻具有了独特的生命力。

1.3 优秀职业教育新闻稿件的评判标准

什么才算得上优秀的职业教育新闻稿件?我认为首要标准是专业性与可读性的平衡。太专业容易让普通读者却步,太浅显又失去了职业教育特色。那些能深入浅出地讲解专业内容的稿件往往最受欢迎。

真实性和实用性同样关键。职业教育强调动手能力,新闻稿件也要接地气。比如报道一个实训项目,不仅要说明项目内容,更要展现学生的真实收获和成长。这样的内容才具有参考价值。

还有一个常被忽视的标准——启发性。好的职教新闻应该能引发读者的思考,甚至推动教学实践的改进。我特别欣赏那些能提出新视角、展示创新做法的报道,它们就像一扇窗,让读者看到职业教育更多的可能性。

最后是传播力。在信息爆炸的时代,再好的内容如果没人愿意看也是徒劳。优秀的职教新闻懂得用生动的案例、直观的数据和贴近读者的语言,让专业内容变得引人入胜。

2.1 新闻标题的提炼与吸引力构建

标题是新闻稿件的门面。职业教育新闻的标题需要兼顾专业性和传播性。一个好的标题应该像精准的导航仪,既点明主题,又激发阅读兴趣。

我发现最有效的标题往往包含具体数字或成果。“校企共建实训基地培养学生超千名”比“校企合作取得成效”更有说服力。数字让抽象的成绩变得可感知。有时候一个生动的比喻也能让标题活起来,比如“技能大赛锻造‘金蓝领’,职教学子展工匠风采”。

标题长度控制在15-20字效果最佳。太短说不清重点,太长又显得拖沓。记得有篇关于职教扶贫的报道,原标题很冗长,后来简化为“技能扶贫:一个学生改变一个家庭”,阅读量立即翻倍。这种聚焦核心价值的提炼确实很关键。

2.2 导语写作的要点与技巧

导语是决定读者是否继续阅读的关键段落。职业教育新闻的导语需要快速切入主题,同时展现新闻价值。

我习惯用“倒金字塔”结构写导语——最重要的信息放在最前面。比如报道一个职业技能大赛,开头就直接点明:“在刚刚结束的全国职业院校技能大赛中,某职业技术学院学生包揽了三个赛项冠军。”这样的开头让读者立即抓住核心信息。

适当设置悬念也能增强导语吸引力。“从课堂到车间,从学生到准员工,这群职教学子只用了一个学期就完成了角色转变。”这种叙述方式能激发读者的好奇心。不过悬念要适度,不能为了吸引眼球而偏离事实。

2.3 主体内容的层次结构与逻辑安排

主体内容是新闻稿的骨架。职业教育新闻通常采用“背景-过程-成果-意义”的逻辑顺序。这种结构符合读者的认知习惯,让专业内容更容易被理解。

我写主体内容时会特别注意段落间的过渡。不使用“首先、其次”这样的词,而是通过内容的自然递进来推进。比如在介绍一个校企合作项目时,先交代合作背景,再描述具体实施过程,接着展示合作成果,最后探讨其对职业教育发展的启示。

每个段落最好只讲一个重点。记得修改过一篇关于教学改革的稿件,原文把多个改革措施混在一个段落里,读者反馈说理解困难。后来把每个措施单独成段,并配上具体案例,可读性立即提升。

2.4 职业教育特色的突出与展现

职业教育新闻最忌写成普通教育新闻。必须突出“职业”特色,展现技能培养、产教融合等核心要素。

在写作中要特别注重实践环节的描写。与其说“学生掌握了某项技能”,不如具体描述“学生在实训车间完成了多少个工件的加工,合格率达到多少”。这种细节能让职业教育的特色跃然纸上。

产教融合的元素也要自然融入。报道一个专业的建设成果时,可以穿插企业导师的点评、用人单位的反馈,甚至毕业生的亲身经历。这些内容都是普通教育新闻所不具备的独特视角。

2.5 语言风格的把握与运用

职业教育新闻的语言需要在专业和通俗之间找到平衡点。过于专业的术语会让普通读者望而却步,太过随意的表达又可能削弱报道的权威性。

我倾向于使用“专业但不晦涩”的语言。遇到必须使用的专业术语,会在后面用通俗语言稍作解释。比如“学校引入德国双元制教学模式(即理论学习与企业实践交替进行)”,这样既保持了专业性,又确保了理解度。

动词的使用也很讲究。职业教育强调动手能力,稿件中要多用生动、具体的动词。“操作”、“调试”、“组装”比“学习”、“了解”更能体现职业教育特色。这种语言选择看似细微,实则对稿件质量影响很大。

3.1 典型范文深度解析

那篇关于“智能制造实训基地落成”的范文给我印象很深。开头直接点明“总投资5000万元的智能制造实训基地正式启用”,数字带来的冲击力立竿见影。接着描述基地配备的工业机器人、智能生产线等设备,但没有停留在设备清单上,而是通过“学生可在此完成从设计到成品的全流程操作”这样的表述,把设备和教学联系起来。

我注意到范文在第三段引入企业导师的现场指导场景:“来自合作企业的工程师手把手指导学生调试设备”,这个细节让产教融合不再是个抽象概念。结尾部分也很巧妙,用毕业生就业数据佐证实训基地的价值:“去年该专业毕业生就业率达98%,平均薪资高于同类院校20%”。整篇文章就像在讲述一个完整的故事,每个环节都紧扣职业教育特色。

3.2 不同类型职业教育新闻的写作要点

技能大赛报道要突出竞技性和成长性。不能只写谁得了奖,更要写参赛过程中的技能提升。比如有篇报道写烹饪专业比赛,重点不是颁奖瞬间,而是选手在90分钟内完成指定菜品的紧张过程,以及评委对作品创意和工艺的点评。

校企合作新闻需要双向视角。既要写学校如何调整课程适应企业需求,也要写企业从中获得什么样的人才支持。记得有篇关于酒店管理专业合作的报道,同时采访了学校教务主任和酒店人力资源总监,这种平衡的视角让报道更有说服力。

教学改革类新闻最怕写成工作总结。好的写法是聚焦具体改变,比如“项目式教学让学生组队完成真实客户订单”,然后用学生作品和客户反馈来印证改革效果。抽象的理念需要具象的案例来支撑,这点在职业教育报道中特别重要。

3.3 常见问题及改进建议

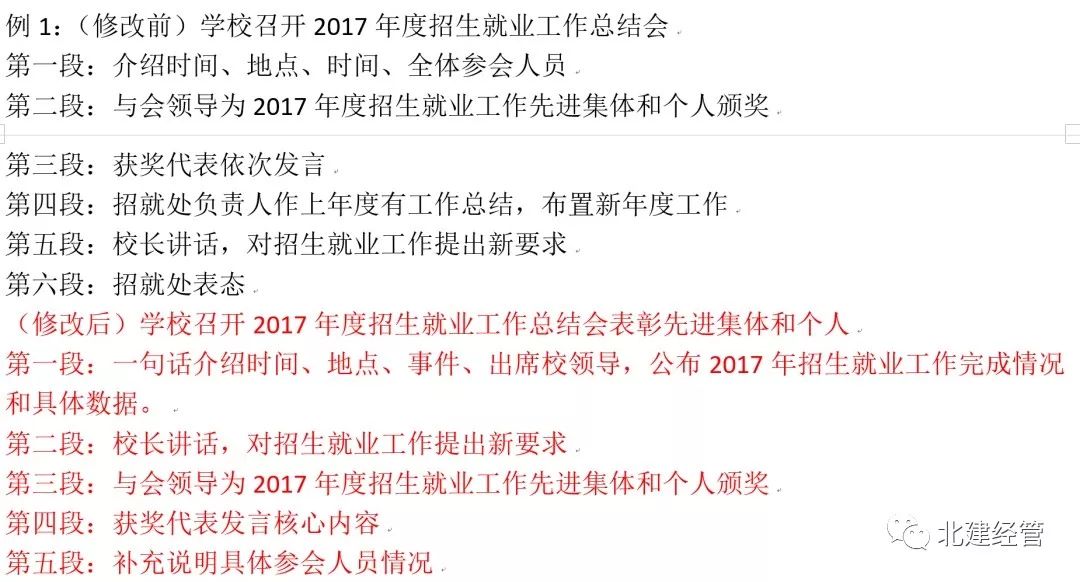

很多稿件容易陷入“流程汇报”的误区,把新闻写成工作简报。比如“我校于某月某日举行了某某活动,校领导出席并发表讲话”,这种写法完全忽略了读者的兴趣点。改进方法是找到活动中最打动人的细节,也许是一个学生的创新作品,或者一个意想不到的教学成果。

专业术语堆砌是另一个常见问题。有篇关于数控技术改革的稿件,通篇都是“五轴联动”、“G代码编程”这类术语,非专业读者根本看不懂。后来建议作者加入类比解释,把专业操作比作“给机器编写食谱”,理解门槛就降低了很多。

还有稿件喜欢用“取得显著成效”、“获得良好反响”这种空泛的评价。不如具体说说成效体现在哪里——是学生技能证书通过率提升,还是就业质量改善?量化指标和具体案例永远比形容词有说服力。

3.4 范文下载资源推荐与使用指导

教育部职业教育与成人教育司官网是个宝藏资源库。我常在那里下载最新的政策解读和典型案例,这些范文的规范性很强,适合初学者模仿写作框架。不过要注意,官方范文的风格比较正式,需要根据实际传播平台做适当调整。

一些职业院校的官网也值得关注。他们发布的校园新闻更接地气,比如实训室开放日、技能节活动这些贴近师生生活的报道。这类范文展示了如何把专业内容写得生动有趣。使用时可以借鉴其叙事角度,但要注意避免过于校内化的表达。

使用范文最忌讳照搬照抄。我建议新手先分析范文的结构逻辑,再模仿其写作思路,最后用自己的语言重新组织。好比学做菜,不是简单复制食材清单,而是要理解每个烹饪步骤背后的原理。这样的学习才能真正提升写作能力。